近視度数とは?数値の見方や視力との違い、確認方法について解説

コンタクトレンズや眼鏡を購入するとき、製品説明に「−2.00D」のような数字とアルファベット「D」を組み合わせた表示を見ることがあると思います。このような「マイナス」と「D」の組合せ表示を近視度数といい、コンタクトレンズや眼鏡を購入する際に必要な情報の一つですが、この数値が何を意味しているのかを知らないままコンタクトレンズや眼鏡を着用している人は少なくありません。

今回は、近視度数とは何か、「視力」と何が違うのか、自分の目の度数はどのように確認できるのか、といったポイントを解説します。

作成日:2025/10/09 更新日:2025/10/09

近視度数とは?視力と度数の違いは?

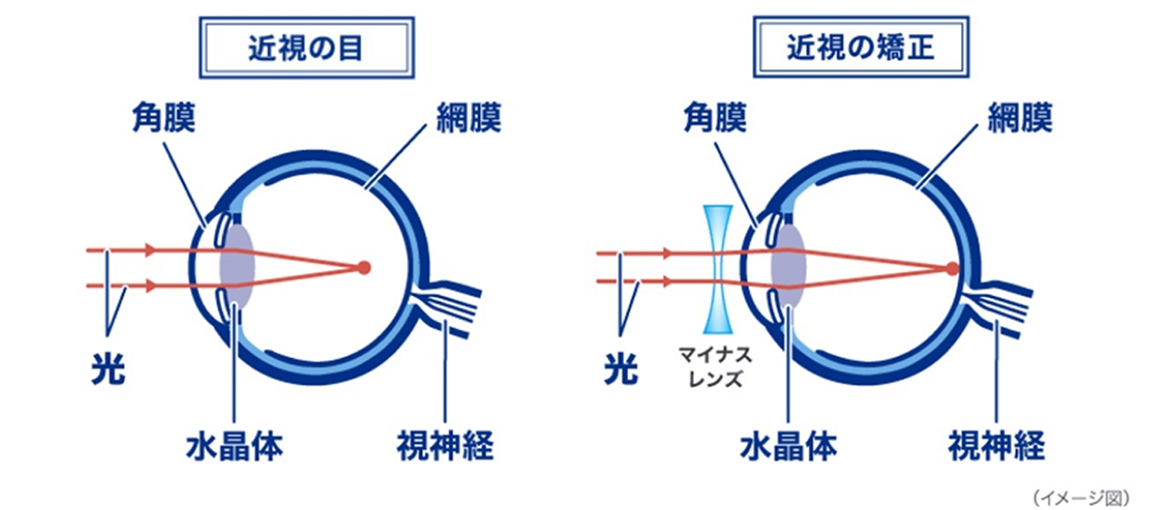

近視とは、裸眼で近くのモノははっきり見えるのに、遠くのモノがぼやけて見える状態のことをいいます。網膜よりも前で焦点が結ばれてしまうと、この状態になります。このままでは見たいものにうまくピントが合いませんが、凹レンズの眼鏡やコンタクトレンズを使うと網膜上にピントが合い、モノがはっきり見えるようになります。

近視度数とは、近視を矯正するために必要な凹レンズの度数を数字で表したもので、「D(ディオプター)」という屈折度の単位を使って表されます。近視度数の場合は「−(マイナス)」で表示されます。

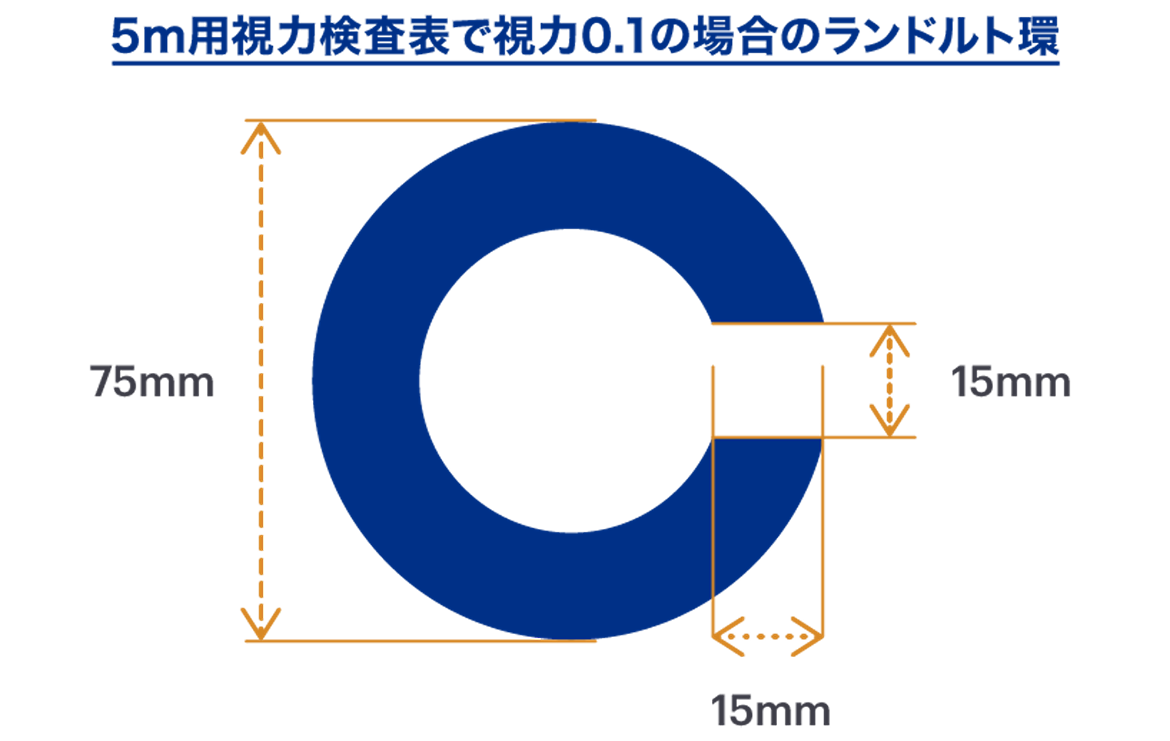

一方、視力とは、モノの形や輪郭を見分ける能力のことです。

日本の視力検査でよく使われるランドルト環(アルファベットのCのような記号)は、「どのくらい小さい切れ目を判別できるか」を調べるためのものです。例えば、5m離れたところから、外径75mmのランドルト環の太さと幅15 mmの切れ目を判別できたとき、視力は0.1となります。

日本ではこのように視力を小数で表しますが、欧米では日本とは異なる視標で視力を測定する場合が多く、視力を分数(20/20など)で表します。この数値は日本の小数と基本的には同じで、例えば分数表記の視力20/20は、小数表記での視力1.0(20÷20=1.0)に相当します。

視力と度数の関係

視力と近視度数に関係性はあるのでしょうか。

度数は、矯正に必要なレンズの強さの度合いです。近視の場合、裸眼視力が低いほど近視の矯正度数が強くなる傾向があります。しかし、同じ視力の人でも矯正に必要なレンズの強さが違ってくることがあります。また、同じ視力でも、遠視の人と近視の人では使うレンズが異なるため、度数から視力、視力から度数を正確に導き出すことはできません。

そのため、コンタクトレンズを購入する時は眼科を受診し、視力だけでなく度数も正確に測定してもらう必要があります。

近視度数の数値の見方

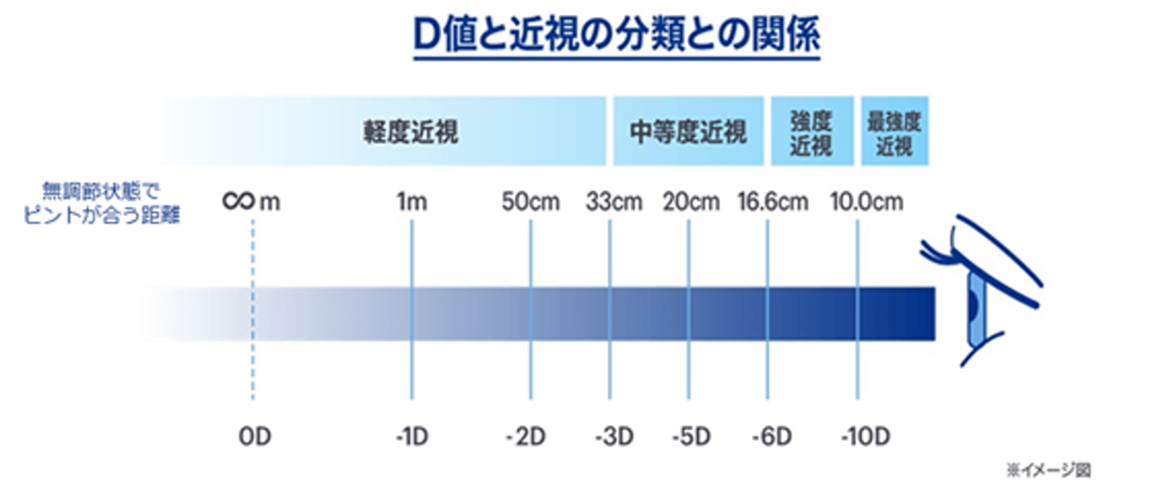

近視度数を表す「D(ディオプター)」は、「無調節状態でピントが合う距離の逆数」で計算されます。たとえば、無調節状態で50 cm(0.5 m)先にピントが合う人の場合、0.5の逆数をとって、近視度数は−2.00Dとなります。

つまり、D値の数字が大きいほど度数が強く、近視の程度が進んでいると言えます。

近視の分類

一般的に、近視度数が−0.50D以上−3.00D未満の場合は軽度近視、−3.00D以上−6.00D未満の場合は中等度近視、−6.00D以上の場合は強度近視1)の分類が用いられます。

軽度近視(−0.50D以上〜−3.00D未満)

手を伸ばしたときに届くモノや、立った時に見下ろす地面など、近くにあるモノはよく見えますが、遠くの文字などが見えにくくなります。

中等度近視(−3.00D以上〜−6.00D未満)

-3.00D前後は、手を伸ばして届く物や立ったときに見下ろす地面 が見えにくくなり、それより遠くにある物は、輪郭がぼやけてさらに見えなくなります。手元でスマートフォンを見る場合の文字は読めますが、度数が大きくなるほど読みづらくなります。

強度近視(−6.00D以上)

遠方、中間距離のすべてがぼやけ、裸眼で見える範囲は、目からおよそ16.6cm以内となります。また、眼鏡のレンズが厚くなります。強度近視になると、屈折矯正の問題だけではなく、目に関わるさまざまな違和感やトラブルのリスクも高まります。

度数が合っていない場合に起きること

コンタクトレンズをつけていても、度数が目に合っていないと「視界がぼやける」「見えづらい」と感じます。この状態が続くと、次第に目の疲れを感じるようになり、ひどい場合には、肩こり・頭痛・めまい・吐き気などが現れることもあります。

近視度数は、時間が経つと変化することもあるので、必ず定期検診を受け、度数を確認してもらいましょう。特に、近視が進行しやすい20代までと、老眼が始まる40歳以降は見え方が変化しやすい年代です。見えづらさを感じたら放置せず、眼科医に相談しましょう。

レンズ度数を確認する方法

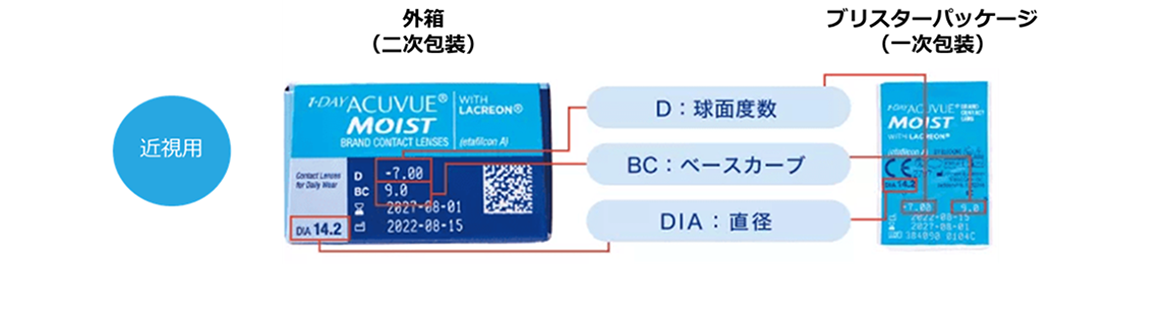

レンズ度数を示す数字は、製品の外箱やブリスターパッケージに記載されている数値から確認できます。

自分のレンズ情報を確認したい場合は、いつも使っている製品の外箱やブリスターパッケージの2箇所に記載されている数値を見てみてください。レンズ度数の表記方法はメーカーによって異なりますが、D(ディオプター)、PWR、P、SPHといったアルファベットは、すべてレンズ度数を意味しています。

但し、コンタクトレンズを購入する際には、これらの情報をもとに自分で判断するのではなく、必ず眼科を受診して、眼科医の指導のもと、自分の目の状態に合ったコンタクトレンズを処方してもらいましょう。

コンタクトレンズのパッケージの見方

例えば、ワンデー アキュビュー® モイスト® の外箱とブリスターパッケージには以下の様な記載があります。

外箱にはベースカーブ(BC)、直径(DIA)とともに、近視・遠視の度数が書かれています。レンズの度数は数値の前に「−(マイナス)」がついていると近視用、「+(プラス)」がついていると遠視用になります。この製品は「D −7.00」と記載されているので、−7.00Dの近視用コンタクトレンズであることが分かります。

また、コンタクトレンズは眼球の形状に合うよう丸みを帯びた形になっています。BCはコンタクトレンズのカーブの程度を示した数値で、単位はミリメートル(mm)です。ちなみにこの製品のBCは9.0mmです。自分の目に合わないレンズを使っていると、目が傷ついたり充血したりすることがあります。

なお、製品の外箱やブリスターパッケージには使用期限も記載されていますので、必ず使用期限内に使用しましょう。

まとめ

近視度数とは、近視を矯正するのに必要なレンズの度数のことで、モノを見る力である「視力」とは異なります。コンタクトレンズを購入する際には眼科を受診し、視力だけでなく度数も調べてもらいましょう。使用しているコンタクトレンズの度数は、製品の外箱/ブリスターパッケージで確認できますが、度数は時間が経つと変わっていく可能性があります。度数が合っていないコンタクトレンズを使っていると、目や体の不調につながることがありますので、必ず眼科で定期検査を受け、常に自分の目に合った度数のコンタクトレンズを使いましょう。

<参考資料>

1)日本近視学会:近視とは?