乱視とは?近視との違いや原因・症状・対処法について

近視と乱視にはどのような違いがあるのでしょうか。今回はその違いにフォーカスしてご説明します。

作成日:2022/12/13 更新日:2025/07/15

乱視とは?

「乱視とは、目の中で光の通り道にある「角膜」や「水晶体」に歪みがあるために、見たいものにうまくピントを合わせられない状態のことです。 ピントが合っていないために、乱視の方は常に像がぼやけて見えており、遠くや近くなどの距離に関わらず「視界がぼやける」、「二重に見える」などの症状が現れます。また、放置すると見えにくさだけでなく、集中力低下、頭痛や眼精疲労の原因となることもあります。乱視の矯正法はさまざまなので、近視や遠視の有無やライフスタイルに合った適切な矯正方法を選ぶために、眼科で相談することが大切です。

乱視による症状と種類

乱視は、大きく「正乱視」と「不正乱視」の2つに分けられます。

正乱視

正乱視とは、角膜や水晶体がラグビーボールのように一定方向に歪んでいるために起こる乱視のことです。

正乱視のほとんどは、生まれつきであるか、あるいは年齢を重ねたことによる変化が原因で引き起こされます。

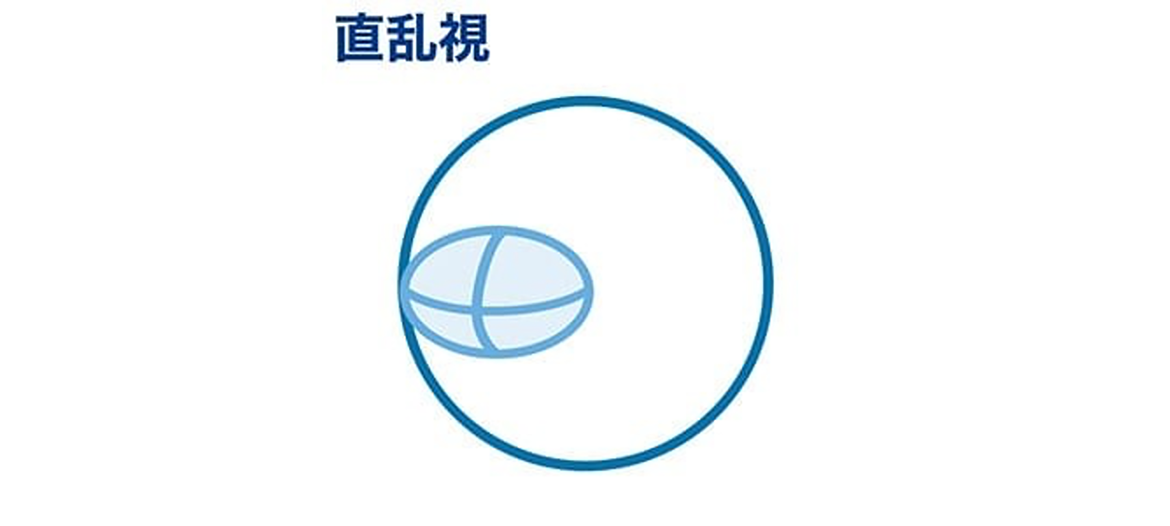

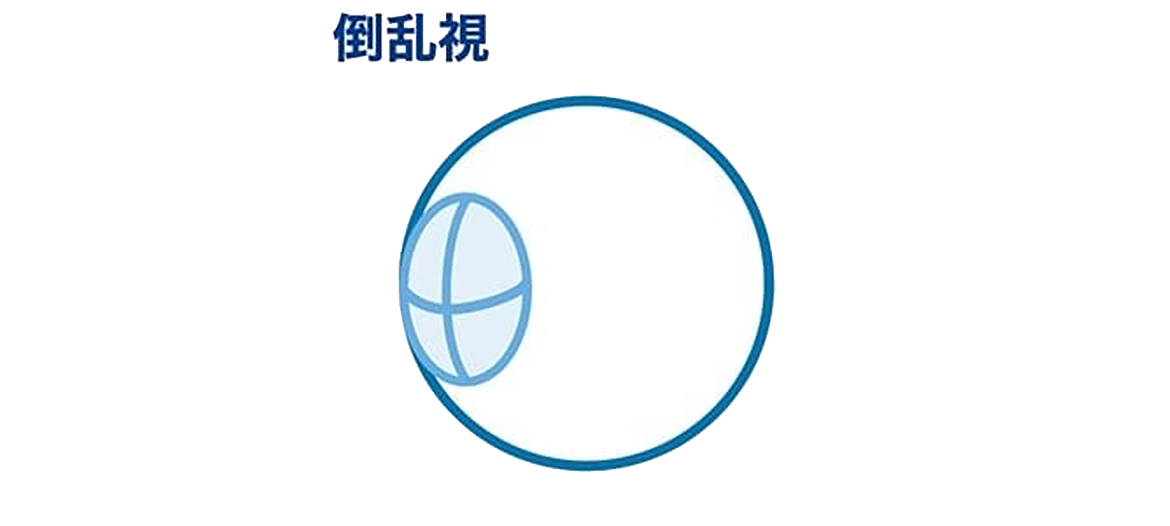

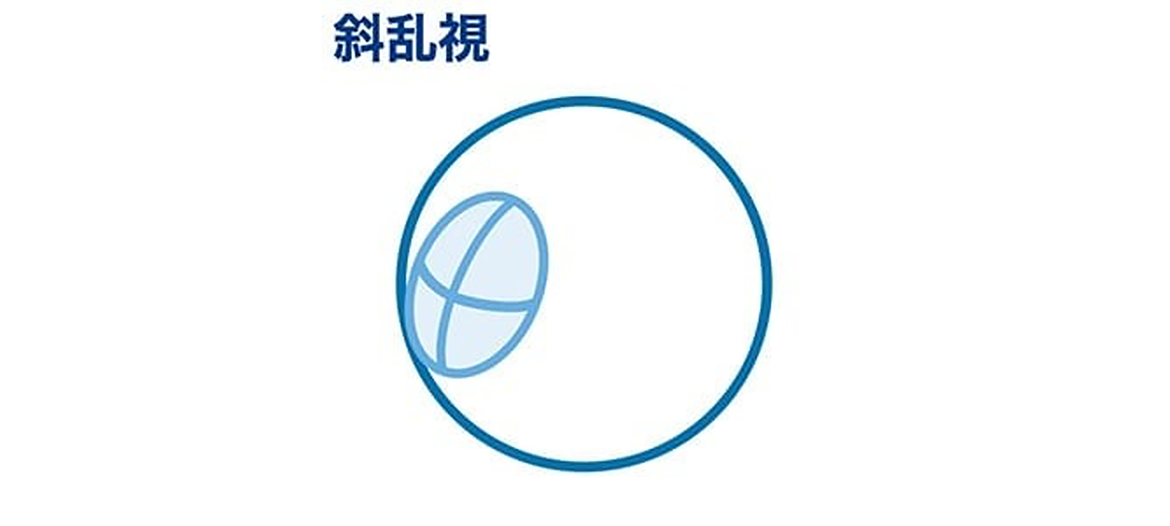

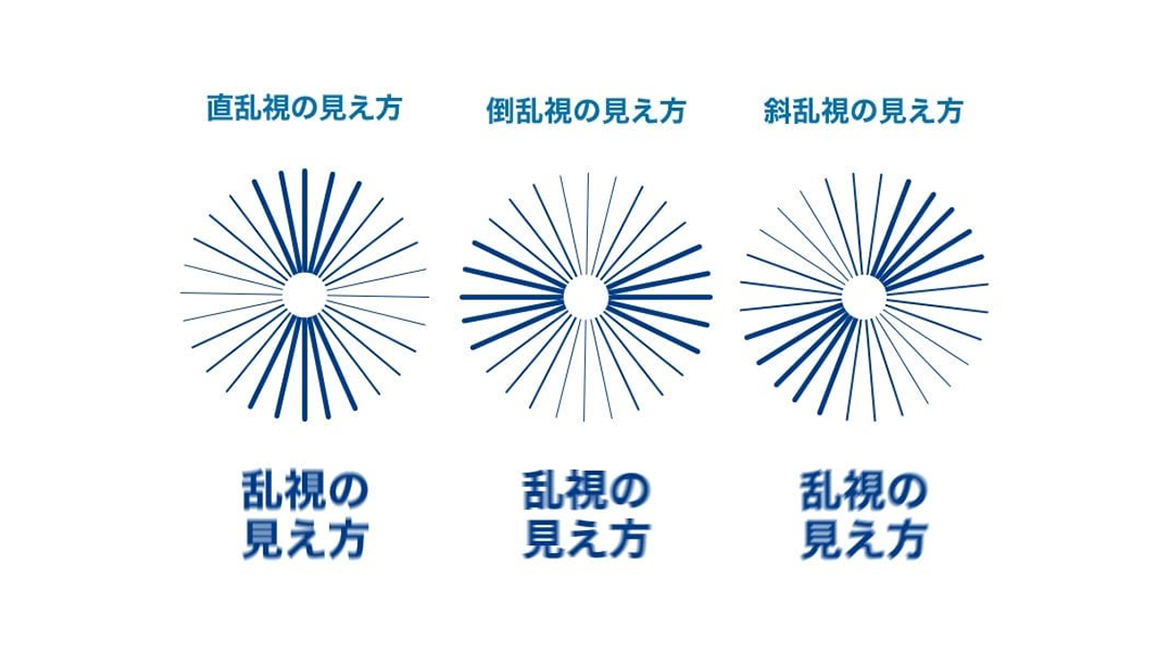

さらに正乱視は、その歪みの角度によって、「直乱視」「倒乱視」「斜乱視」の3種類に分類されます。

角膜や水晶体がラグビーボールを横向きに置いたような形になっている場合を「直乱視」、縦の場合を「倒乱視」、斜めの場合を「斜乱視」といい、それぞれ見え方が異なります。

不正乱視

不正乱視とは、一般的に角膜の表面が不規則に歪んでいるために起こる乱視のことで、ものが何重にもぶれて見えます。

ある種の病気(円錐角膜、翼状片など)によって引き起こされることがあるほか、目の手術後、または目に負ったケガの後遺症などが原因で起こる場合もあります。

乱視の原因

乱視は、目の中で光の通り道にある「角膜」や「水晶体」に歪みがあるために発症します。乱視がない目では、角膜や水晶体は球面に近い形をしており、光を均等に屈折させて網膜上に焦点を結びます。しかし、乱視ではこれらの構造が歪んでおり、光が均一に屈折されず複数の焦点が生じるため、視界がぼやけたり歪んだりします。乱視が生じるメカニズムは未解明な部分が多いものの遺伝的背景の関与が疑われており、加齢性変化、眼外傷や眼の手術、一部の眼疾患(翼状片・円錐角膜)などによっても生じます。

近視、乱視は屈折異常

乱視は、近視と同様に網膜上で焦点を結ばない「屈折異常」の一種です。近視の場合は見えるモノの距離によってぼやける、というのが特徴ですが、乱視の場合は全ての距離で常にぼやけるという特徴があります。また、乱視はぼやける方向に特徴があり、縦や横にぼやけたり、2重に見えたりすることがあります。

乱視が全くない目の方が珍しく、日本人では近視を伴う乱視(近視性乱視)が多いです。

近視と乱視の違い

近視と乱視には、さまざまな違いがあります。仕組み、見え方、矯正方法に分けてそれぞれ解説していきます。

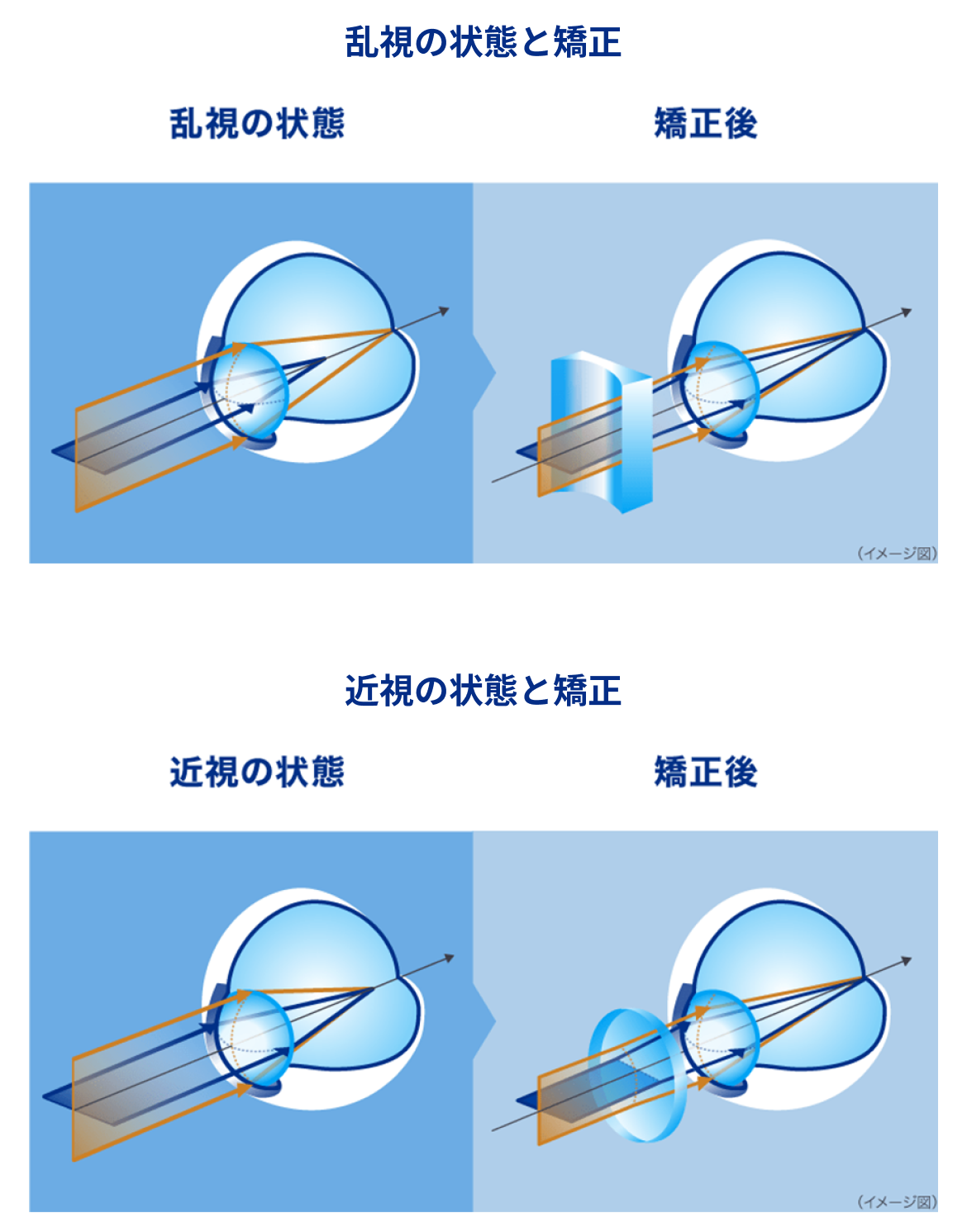

仕組みの違い

近視とは、裸眼でピントが合う位置が目の近くにある状態を指します。そのため、近くのものははっきりみえますが、遠くがぼやけて見えにくくなります。主な原因は眼軸(目の奥行き)が長すぎることや、水晶体や角膜の屈折力(光を曲げる力)が強すぎることです。この場合、目の中の焦点は網膜まで届かず手前にずれている状態ですので、焦点の位置を網膜上に合わせる矯正を行います。

一方、乱視とは角膜や水晶体のゆがみによって、焦点が1カ所に結ばれない状態です。

近視は網膜より手前で焦点が形成されるのに対し、乱視は焦点が1つにまとまらないため、それぞれ異なる仕組みで見え方に影響を及ぼします。

近視と乱視の見え方の違い

近視は網膜よりも手前で焦点が形成されるため、遠くのものがぼやけて見えます。しかし、近くのものは網膜に焦点が来るため、はっきりと見えます。

乱視はそもそも一カ所で焦点が合わないため、近くのものでも遠くのものでも、像がブレたり2重になったりします。また焦点を合わせようとし続けるために疲れやすく、肩こりや頭痛になることもあります。

さらに、暗い所ではよりたくさんの光を目の中に取り入れようと瞳孔が開くため、光の入る幅が広がることでよりブレが大きくなり、症状を自覚しやすくなります。

矯正方法の違い

近視の矯正には、焦点の位置だけを変える凹レンズの眼鏡またはコンタクトレンズが用いられます。

凹レンズは周辺部に比べて中心部が薄くなっているレンズです。レンズに入る光を拡散させるため、焦点を網膜上で移動させることができます。

乱視はラグビーボールのように歪んでいる方向に対称性がある場合(正乱視)と角膜などに病気があり歪みが不規則な場合(不正乱視)がありますが、多くの方に見られる正乱視においては、主に円柱レンズにより矯正します。円柱レンズでは、特定の方向の光だけを屈折させることができるため、目が持っている乱視の方向に合わせて使用することで、焦点を1つにすることができます。

正乱視は眼鏡やソフトコンタクトレンズやハードコンタクトレンズで対応できますが、不正乱視の場合は眼鏡やソフトコンタクトレンズでは矯正できないため、ハードコンタクトレンズを使用します。

乱視のセルフチェック

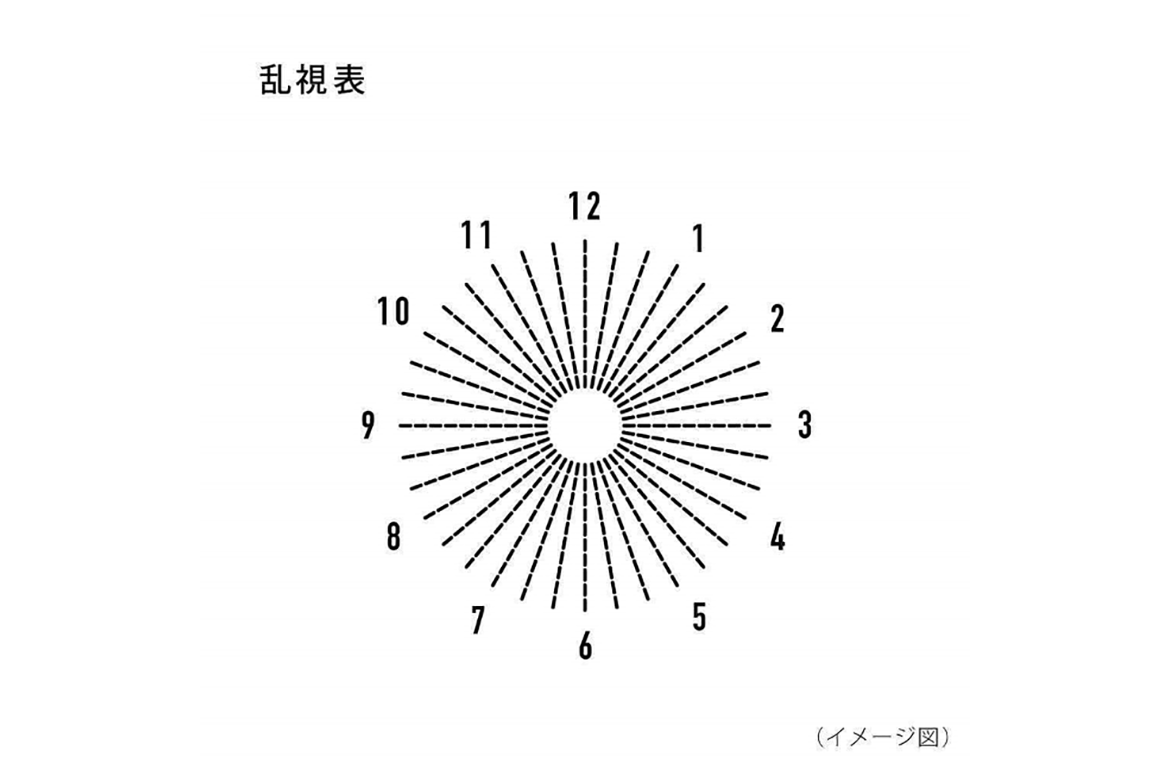

眼鏡やコンタクトレンズをしていても見えにくいと感じたり、二重に見えたりする場合は、もしかすると乱視があるかもしれません。1分かんたんセルフチェックをしてみましょう。

実際には均一な図なのですが、乱視がある場合は、下の図のように線の濃さや太さが不均一に見えます。一方、強い乱視がない場合や、乱視がきちんと矯正されている場合は、全ての線が同じ太さ・濃さに見えます。 もし乱視について心配な場合は眼科を受診し、より詳細な検査を受けましょう。

関連リンク:乱視の診断に必要な検査方法とは?医師が解説します

乱視の矯正・対処方法

乱視の矯正

ほとんどの人に多少なりとも乱視があると言われており、乱視を持つ全ての人が対処を必要としているわけではありません。見えにくさを自覚する場合や眼精疲労を感じる方は、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いて矯正することが望ましいです。

乱視の対処方法

1. 眼鏡の使用

眼鏡は目に直接触れず衛生的で、手入れが容易なため、最も手軽な視力矯正方法です。乱視の軸に対応できる円柱軸の幅が広いですが、強い乱視度数では視界の歪みや像のブレが生じやすく違和感を感じることもあります。また、フレームによる視野の制限があり、スポーツ時には不便な場合もあり、汗や雨でレンズが曇ることがあります。

2. トーリックソフトコンタクトレンズの使用

トーリックソフトコンタクトレンズは、乱視矯正ソフトコンタクトレンズであり、乱視の度数や軸に合わせた設計で明瞭な視界を提供します。眼鏡のような視野の制限がなく、スポーツ時にも安定して使用できるため、アクティブな人に適しています。ただし、装用感やフィッティングが重要で、製作範囲が限られるため、眼科医と相談の上、適切なレンズ選択をすることが重要です。

3. ハードコンタクトレンズの使用

ハードコンタクトレンズ(HCL)は硬い素材で作られ、角膜上で変形しにくいため視力が安定しやすく、矯正効果が高いです。不正乱視にも対応可能ですが、装用初期に異物感を生じやすく、慣れるまで時間がかかることがあります。装用中にズレることもあり、特にスポーツ時には外れるリスクがあるため注意が必要です。また、定期的なメンテナンスが必要なので眼科を受診しましょう。

まとめ

乱視は仕組みや見え方など、近視と大きな違いがあります。乱視は見えにくさのみならず、眼精疲労や頭痛などの生活のしづらさにつながることもありますが、コンタクトレンズや眼鏡で矯正すれば不便さや不快感は解消される可能性があります。

定期的に眼科を受診して、目の状態やライフスタイルにあったコンタクトレンズや眼鏡を使用するようにしましょう。

<参考資料>

・ 医療情報科学研究所 編:「病気がみえる vol.12 眼科」 第1版 メディックメディア, 2019

・ 公益財団法人 日本眼科学会:目の病気 病名から調べる

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=28

監修

道玄坂糸井眼科医院 副院長

糸井 素啓 先生

2010年に東京医科大学を卒業後、2012年に京都府立医科大学眼科学教室に入局。

同年より京都府立医科大学附属病院の円錐角膜・コンタクトレンズ外来を担当し、診療や研究に従事し、2021年に京都府立医科大学大学院 視覚再生外科学を修了。

2017年より道玄坂糸井眼科医院の副院長として診療に携わり、2022年にはさらなる研究の発展を目指し、University of New South Walesへ留学。2024年に帰国後、同大学のVisiting Fellowに就任し、引き続き道玄坂糸井眼科医院の副院長として診療と研究に取り組んでいる。

コンタクトレンズを探す